Escritora consumada, concept artist en ciernes y adicta al trabajo. Do...

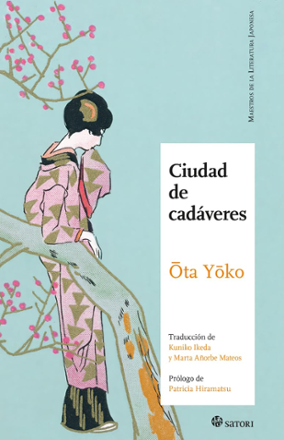

Cuando explotó la bomba atómica de Hiroshima, pocos se imaginarían que entre los escombros, las ruinas y los cuerpos calcinados se encontraría el cuerpo de una mujer que dedicaría el resto de su vida a alzar la voz para dar testimonio de lo vivido. una voz temblorosa y totalmente descolocada por las consecuencias de haber sobrevivido, que apenas unas semanas después del 6 de agosto de 1945 comenzaría a relatar lo que el mundo todavía no quería escuchar.

Esa voz fue la de Ōta Yōko, y su obra Ciudad de cadáveres (Shikabane no machi) no solo constituye uno de los primeros testimonios literarios de la catástrofe nuclear, sino también un documento de resistencia frente al silencio impuesto. El libro que tan magníficamente recupera Satori Ediciones, con un prólogo amplio y bien documentado, nos muestra un testimonio fiel de los días que siguieron a la destrucción de la bomba atómica, de las enfermedades inexplicables, la muerte repentina, el vagar en busca de alimentos.

A pesar de la censura impuesta por el gobierno de la ocupación estadounidense, Ciudad de cadáveres se abrió paso como uno de los documentos más fiables sobre lo ocurrido aquel terrible día de agosto que cambiaría el curso de la humanidad para siempre.

Qué es Ciudad de cadáveres y por qué es tan importante y relevante hoy en día.

Ciudad de cadáveres (Shikabane no machi, 1948) es un testimonio escrito por la autora japonesa Ōta Yōko, superviviente directa del bombardeo atómico de Hiroshima. No es una novela en sentido estricto, sino un relato documental que combina observación personal, datos reales, fragmentos de prensa y reflexiones íntimas para narrar los días posteriores a la explosión: el desconcierto, las enfermedades, la desintegración de los cuerpos y la pérdida del sentido humano. Fue el primer libro que abordó de manera explícita las consecuencias de la bomba atómica, y su publicación —sometida inicialmente a la censura del ejército estadounidense— marcó el inicio de la literatura hibakusha (de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki). Su valor histórico y literario reside en que convirtió el testimonio individual en una memoria colectiva, abriendo el camino a una nueva forma de escritura entre el documento y la conciencia moral.

Gracias a la edición de Satori y al texto tan bien traducido y anotado de Kuniko Ikeda y Marta Añorbe Mateos, podemos leer el texto íntegro de la autora sin los pedazos que censuraron en su momento, incluyendo un estremecedor prólogo. Escrito por Ōta Yōko el 6 de mayo de 1950, esta introducción funciona como una confesión y una reivindicación. En él, la autora explica que la primera versión de su obra fue fuertemente censurada por las autoridades de ocupación estadounidenses, lo que impidió mostrar la magnitud real del horror vivido en Hiroshima. Admite que, desde entonces, siente que su alma y su espíritu quedaron atrapados en aquella ciudad de cadáveres, y que revivir esas memorias es tanto una condena personal como un deber moral como escritora.

—¿Cómo puedes fijarte tanto en los cadáveres? Yo no puedo ni mirarlos —me reprochó mi hermana.

—Los estoy mirando con ojos humanos y con ojos de escritora —le respondí.

—¿Vas a escribir sobre esto?

—En algún momento tendré que hacerlo. Es mi responsabilidad como escritora que ha presenciado todo esto.

Escribir, dice, se convierte en una forma de responsabilidad colectiva: los supervivientes deben contar lo ocurrido para que el resto de Japón comprenda el alcance de la tragedia. Esta edición de Satori, recupera por fin ese texto íntegro y restituye la intención original de Ōta: la de transformar el testimonio en una forma de verdad literaria y en el primer ejemplo de una literatura documental moderna que aún hoy resulta absolutamente sobrecogedora.

El caos como forma de verdad: el testimonio de primera mano de lo ocurrido en Hiroshima.

Así, Ciudad de cadáveres se convierte en una obra que leer con paciencia y permitiendo que el caos en cuanto a tiempo narrativo, artículos periodísticos y reflexiones de la propia obra se vayan intercalando. Es, de alguna manera, una forma de ser partícipes del miedo que la falta de directrices en una sociedad acostumbrada a tener normas e instrucciones para cualquier pequeño acontecimiento causó cuando cayó la bomba atómica.

Con su combinación de recuerdos personales, observación directa, datos objetivos y rupturas temporales, Ōta Yōko construye un texto fronterizo que anticipa la literatura documental moderna, demostrando que el testimonio puede ser, al mismo tiempo, rigor histórico y pura expresión literaria.

El estremecedor clamor de los japoneses hambrientos resuena este año entre los arrozales como una canción de koto llena de espeluznantes lamentos de otoño.

Y es que Ciudad de cadáveres es sinestésica y aterradora, descriptiva y al mismo tiempo fría. Parte de lo más sobrecogedor del testimonio de Ōta Yōko es la descripción de los primeros cuarenta minutos tras la explosión. Ese fragmento de tiempo, suspendido entre el brillo cegador de la bomba la comprensión, se convierte en una escena de absoluto silencio. No hay gritos ni lamentos por parte de los supervivientes: solo cuerpos que avanzan tambaleantes en completo orden, aferrándose a sus escasas pertenencias, y huyendo parsimoniosamente de las llamas.

La autora describe así cómo los supervivientes caminaban con la piel hinchada, como si hubiesen muerto ahogados y, aun así, siguieran moviéndose: soldados con el pelo arrancado por la onda expansiva, las manos deformadas e hinchadas como pinzas y que vomitaban en la orilla del río sin emitir ni un solo sonido. Ese silencio, más que cualquier palabra, define el horror de lo que fue Hiroshima en aquel momento: una muerte colectiva totalmente silenciosa.

…actuar por cuenta propia se convertía en un acto inmoral. Tener ideas propias era una molestia y nos convertíamos en marionetas a las órdenes de un líder. Habíamos dejado el funcionamiento de nuestras mentes en manos de rígidos líderes para que la obediencia que nos habían inculcado se pudiera llevar a la práctica en un momento dado, como la mañana del día anterior.

El relato de Ōta Yōko avanza entre pequeñas escenas que, por su aparente cotidianidad, resultan aún más devastadoras. Entre ellas, la imagen del perro de su amiga de la infancia, que corre desorientado por la orilla del río buscando a una familia que ya no existe, o la mención de su barrio natal reducido a cenizas, donde no queda rastro de los rostros conocidos. Antes de sumergirse en el horror, Ōta había descrito con ternura la belleza de Hiroshima: sus calles, la calma de sus gentes, los pequeños rituales diarios que desaparecen en cuestión de segundos. Esa contraposición —la vida y su aniquilación inmediata— dota al texto de una fuerza que va más allá del testimonio. Lo más perturbador, sin embargo, es la serenidad con la que los supervivientes creen haber escapado de la muerte: los que solo tienen una herida leve, los que ayudan a cavar tumbas o buscan comida entre los restos, convencidos de que resistirán. El lector, desde su distancia, sabe que todos ellos están ya sentenciados por la radiación, y que en unos pocos días esa falsa esperanza se disolverá como el polvo que cubre la ciudad.

El pastor alemán de la familia de Ayako Saeki vagaba por la orilla del río. La multitud crecía en número. La gente no tardaba en encontrar un sitio en el que instalarse. Me da la impresión de que siempre tenemos prisa por encontrar un lugar al que considerar propio. Incluso al aire libre, tratamos de tener nuestro propio sitio y no mezclarnos con los demás.

Pronto el fuego comenzó a propagarse y toda la ciudad ardió en llamas. En ese momento todavía no sabíamos que toda Hiroshima ardía por completo. Pensábamos que aquello solo había afectado a nuestra propia zona. En mi caso, a Hakushima.

El viaje de los que no murieron en Hiroshima

Una parte realmente importante del suceso de la bomba atómica de Hiroshima y en el que a menudo no pensamos es el viaje de los supervivientes: un éxodo silencioso de personas que se alejan de una ciudad que ha dejado de existir por un japón devastado por la idea de haber perdido la guerra.

La narración, extraordinariamente sinestésica y poética, no rehúye los detalles más crueles y nos describe los cuerpos desnudos con la piel desprendida, las personas que avanzan tambaleantes cubriéndose las heridas con jirones, clamando por agua y temblando de frío bajo un sol que quema. La autora consigue que como lectores percibamos el olor, el peso y el movimiento de esa multitud deshecha, y lo hace sin sentimentalismo, desde una observación casi física del horror.

Con la piel marcada por el terrible síndrome de la bomba atómica, continuamos vivos a fuerza de voluntad. Pero, como muertos en vida, las cicatrices de nuestras almas se manifiestan por todo nuestro cuerpo.

La historia no se detiene en Hiroshima: sigue a Ōta, a su madre y a su hermana en su huida hacia las afueras, cuando las carreteras se llenan de heridos y cadáveres y el aire se impregna de enfermedad. En esa travesía, la escritora contrapone la belleza intacta de las campiñas japonesas —los campos de arroz, los huertos llenos de frutas y verduras— con la devastación humana que avanza sobre ellos. Las víctimas de Hiroshima mueren de hambre en medio de la abundancia, ignoradas por los campesinos que temen acercarse o compartir lo que tienen. Solo una mujer, en un gesto casi simbólico, les ofrece cobijo y comida por una noche.

El contraste entre el esplendor natural y la ruina del cuerpo humano recorre toda la obra: los cerezos, las colinas, el castillo de Hiroshima reventado por la mitad se convierten en emblemas de una historia que los japoneses habían preservado durante siglos y que, de pronto, queda pulverizada. Ciudad de cadáveres no trata solo de la tragedia del instante, sino del vacío posterior, del destino de quienes, tras sobrevivir al fin del mundo, descubren que vivir también puede ser una forma de condena.

Es una cosa extraña. No sabré nunca qué es ser libre realmente. La adaptabilidad del ser humano es sorprendente, pues podemos apañarnoslas para vivir incluso en la total devastación.

Una obra necesaria y profundamente incómoda

Desde su publicación, Ciudad de cadáveres fue recibida con una mezcla de admiración y recelo. Su fuerte mensaje antibelicista, tan evidente en cada página, contrastaba de forma dolorosa con los textos propagandísticos que la propia Ōta Yōko —como tantas otras escritoras de su generación— había escrito durante la guerra, exaltando la figura del soldado imperial japonés.Ese cambio de voz, de la exaltación a la denuncia, hizo que parte de la crítica la acusara de hipocresía, cuando en realidad su testimonio representaba una toma de conciencia colectiva. La autora no solo denuncia la destrucción causada por la bomba, sino también la desorganización institucional y el abandono absoluto de los supervivientes: la ausencia de médicos, la falta de soldados que auxiliaran a la población, la llegada tardía de los investigadores de la Universidad de Tokio, la inexistencia de atención psicológica y, de forma aún más simbólica, la falta de apoyo espiritual, ni siquiera por parte de los monjes. En ese vacío, Ōta Yōko encontró la necesidad de escribir, no para salvarse, sino para dejar constancia de un dolor que Japón no podía permitirse olvidar.

Nadie vino a atender a los heridos ni a decirles dónde pasar la noche. Nos abandonaron a nuestra suerte.

Al final, Ōta Yōko no escribe para los muertos, sino para los que quedaron vivos. Su voz, quebrada pero lúcida, sigue recordándonos que sobrevivir también es una forma de testimonio y que olvidar, en cambio, sería el acto más cruel de todos.

¿Te gusta momoko? Considera

¿Te gusta momoko? Considera

Deja un comentario

Kinishinaide! No publicaremos tu email ni te spamearemos sin tu permiso