Va fail, dhoine

¿Qué buscas en este aciago blog?

Aquí encontrarás análisis, reseñas y artículos de opinión sobre literatura

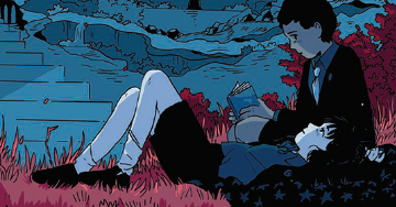

Sinopsis de Una madre

Bruna recibe una llamada del hospital en relación con su madre, aquejada de trastorno bipolar, veintinueve años después de que esta la abandonara. Esto provoca que deje la vida que ha construido en París ahora que ella misma acaba de tener un hijo y se adentre en el lugar donde nació: un pueblo turolense donde lo rural, el silencio y la incomunicación muestran el lado más duro de la relación entre una madre y una hija que no se conocen.

De repente con dos personas a su cargo, Bruna se enfrenta a momentos de soledad y desamparo en los que siente que no está a la altura ni como madre ni como hija. Las dudas y los fantasmas del pasado la perseguirán por todos los rincones de una casa que no considera su hogar y de un pueblo aislado que puede resultar su condena o su salvación.

Así ha sido mi experiencia leyendo Una madre

La obra es cruda, pero real. Es intensa y al mismo tiempo serena. Es un espejo en el que muchos no querríamos mirarnos.

Porque, sí, está claro. Todos tenemos Una madre que a veces nos ha roto el corazón. Pero, si fuéramos nosotros los que estamos en el lado de Bruna deberíamos pensar: ¿seríamos capaces de perdonarla?

¿Te gusta momoko? Considera

¿Te gusta momoko? Considera