Escritora consumada, concept artist en ciernes y adicta al trabajo. Do...

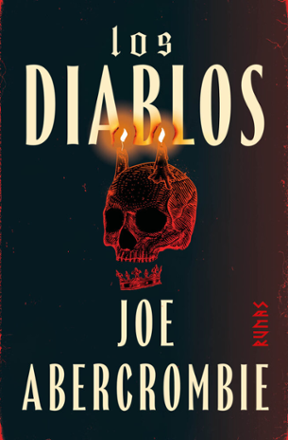

¿Te imaginas calzarte unas botas (probablemente de una talla superior a la tuya y propiedad de un muerto de procedencia indeterminada) y acompañar durante cientos de miles de kilómetros a pie a una mujer loba, un vampiro, una pirata (prostituta, embajadora, ladrona y la diosa sabe cuántas cosas más), un guerrero viejo e inmortal, un fraile asustado y una chiquilla con pinta de hurón? Porque Los Diablos, lo nuevo de Joe Abercrombie, te permite experimentar esta situación de una patada en trasero con pocas contemplaciones al respecto.

Es extraño y cuanto poco confuso cuando vienes de leer obras como Un poco de odio, adentrarte en Los diablos, sin tener en cuenta que se trata de la obra más cañera, humorística, absurda por partes y bufonesca de, al menos, la bibliografía que he tenido el placer de leer de Joe Abercrombie. Por un lado, te encontrarás con un worldbuilding enorme y magníficamente bien creado con un tapiz de culturas, razas, sociedades y, sobre todo, una base enormemente crítica a la religión católica en su máximo exponente; y por otro con chistes de pedos, humor fácil, personajes carismáticos que a veces se comportan como niños y una evolución en sus personalidades espectacularmente acertada gracias a la pluma del autor.

Es, como ya te has imaginado, como una partida narrada de *Baldur’s Gate.*

Déjame que te cuente punto por punto lo que más me llamó la atención de la obra y acaricia tus muñecas libres de cualquier atadura papal mientras lees este artículo, porque hay mucho que decir sobre Los diablos.

Los Diablos: argumento de la obra bendecida por la papisa en toda su Santidad.

Alex siempre ha sido una rata de cloaca. Un desecho de la sociedad que se gana la vida en la capital de Occidente robando, estafando, pidiendo dinero prestado y mintiendo. Esto es así, por supuesto, hasta que sus deudas la atrapan y acaba al final de un callejón con su vida en peligro. Lo que ella no podría llegar a imaginarse ni en mil años es que quien le salvaría es un duque, totalmente convencido de que tiene delante de ella a Alexandra Pyrogenetos, la verdadera heredera al trono de Oriente y salvación de la iglesia.

Por otro lado, un fraile venido a más de un monasterio de provincias acaba de llegar a la sede de la Iglesia, donde será recibido por la cardenal Zygra: una mujer implacable que le entrega la sagrada misión de escoltar y custodiar a Alexandra Pyrogenetos al trono. No estarán solos, ya que les acompañará para ello la Capilla de la Santa Conveniencia, un grupo de indeseables atrapados bajo tierra por la atadura papal, ingobernables e incustodiables que parecen desafiar todas las leyes más racionales: una mujer loba, un guerrero inmortal, un vampiro anciano, una elfa invisible, un mago arrogante, una pirata y ahora, al parecer, también su fraile como guía y la huronil princesa.

Como ya te imaginarás, no hay muchas personas a las que les apasione la idea de que una rata callejera se convierta en la Emperatriz más poderosa de Oriente, especialmente los tres hijos que ha dejado atrás la póstuma gobernante, Eudoxia, por lo que el camino de la Santa Conveniencia estará poblado de combates, batallas, escaramuzas, muertos levantados y muchos dolores de rodilla para todos.

Un worldbuilding que huele a incienso, sangre y cartografía antigua

Abercrombie ha decidido en Los Diablos tirar los dados de su creación de mundo sobre un mapa muy reconocible para cualquier amante de la historia (especialmente si has tenido en tus manos las novelas de Pedro Santamaria). La obra es un replanteamiento cínico, fantasioso y al mismo tiempo transparente de nuestro propio mundo medieval, repleto de ecos, homenajes y deformaciones intencionadas y profundamente inspirado en el Gran Cisma de 1054 entre la Iglesia de Oriente y Occidente.

A menudo, los hombres que habían nacido con todas las ventajas ardían en deseos de demostrar que se las merecían desde un principio.

De esta manera, Abercrombie toma el nombre de Aelia Eudoxia (finales del siglo IV - 404 d.C.), esposa del emperador Arcadio, de la que toma algunos elementos (su vanidad, poder, capacidad de manipulación y aparente presencia monstruosa según las cróninas de Constantinopla) para construir a la póstuma emperatriz a la que sustituirá Alex. También nos encontraremos al duque Miguel, nombre que no puede sonar más bizantino (como Miguel VIII Paleólogo o Miguel III el Beodo) que actúa como vector del sinsentido teocrático y donde su papel de descubrir a la heredera legítima del Trono Vespertino evoca, evidentemente, las cruzadas internas de los emperadores bizantinos por legitimar su mandato con sangre, reliquias o simple teología embriagada.

Todos ellos al parecer viven en una ciudad que, ni corto ni perezoso, Abercrombie bautiza como Troya donde mezcla parte de elementos del imaginario grecorromano, bizantino y cartaginés un poco al túntún en este tapiz de referencias reales históricas. Por ejemplo, sabemos que en Troya los brujos de Cartago alzaron una Columna poderosa y aunque a simple vista esto parezca más bien una licencia fantasiosa, lo cierto es que Cartago, antes de ser arrasada por Roma, era célebre por sus técnicas avanzadas de arquitectura hidráulica —de hecho, el acueducto de Zaghouan, que llevaba agua a Cartago y que aparece representado al final de la obra, sigue considerándose una proeza de la ingeniería antigua.

Aquí, Abercrombie juega a mezclar sus cartas: si Cartago fue destruida, ¿por qué no convertirla en una Atlántida del saber oculto? Los jardines colgantes, descritos como "más hermosos de lo que puedas imaginar", son un trasvase directo del imaginario babilónico, un eco de las Siete Maravillas y la Basílica de la Visitación Angelical, por su parte, parece una reinterpretación de Santa Sofía.

Frente a esta Troya dorada y elevadísima que parece haberse construido con los pedazos de mitos antiguos reescritos, el mundo de Occidente se nos presenta como una Roma en declive: un imperio sucio, roído, repleto de pordioseros y gente muerta de hambre, donde el tráfico de reliquias y el crimen están a la orden del día. De esta forma, Los diablos, disecciona aquí los excesos de una Iglesia cristiana pasada de rosca, construida a partir de pobres desmembrados y santos pulverizados, donde cada dedo amputado se convierte en mercancía y cada hábito sagrado parece más bien una coartada para mendigar poder.

Era una ciudad de tiendas de campaña que bullía con una atiborrada muchedumbre, que apestaba a humo, incienso, comida podrida y estiércol viejo. Una metrópolis de lona que flotaba en un mar de mugre, puntitos titilantes de lámparas y hogueras extinguiéndose en la crepuscular distancia. No era un camino lo que recorrían a caballo, sino un río de fango casi impracticable, repleto de basura medio enterrada.

Existen referencias salpicadas a través del diálogo y los textos por todas partes (aunque en especial durante la contextualización de la obra). Desde símiles con mártires cristianos reales, un clarísimo guiño a Caravaggio en la referencia a Havazza de Baptiste hasta la procedencia del fraile Díaz, a quien uno espera que se identifique como castellano sin mayor ceremonia y que puntualiza con sequedad que es leonés (un detalle que puede pasar desapercibido, pero que representa la fragmentación territorial, lingüística y política de la península Ibérica en plena Edad Media). Este tipo de guiños de geografía real insertada en un universo inventado es parte del juego metatextual que Abercrombie plantea: Occidente no es exactamente Europa medieval, pero es su reflejo deforme y su caricatura más reveladora.

El resultado es un imperio que vive de su pasado glorioso, pero que en realidad se tambalea sobre una estructura podrida. Las calles están llenas de veteranos tullidos, niños muertos de hambre que rezan a estampitas apócrifas y clérigos que parecen sacados de una sátira de Bocaccio o de las Décadas de Tito Livio si las hubiera reescrito un ateo con resaca. La religión, aquí, se convierte en una burocracia mística para gestionar lo absurdo: una teocracia decrépita que ha reemplazado el espíritu con una contabilidad divina sobre reliquias, huesos, indulgencias y traiciones.

—Tampoco que sepa yo —dijo Solete—. ¿No has querido verlo?

—¿El qué, el pie? —Alex se encogió de hombros—. Los pies de los muertos se parecen todos bastante, supongo. Y hay que pagar.

—¿Solo por verlo?

—Si pagas más, puedes tocar la vitrina, y si pagas más todavía puedes beber de un manantial sagrado. Salió desde el suelo que tocó ese pie.

La lisa frente de Solete se arrugó un poco.

—¿Pagan por beber un agua que ha tenido el pie de un muerto dentro?

—Y te dan un parche para ponerte.

La Capilla de la Santa Conveniencia: una party sacada del Baldur’s Gate 3 o del D&D

Los Diablos se entiende mejor cuando te das cuenta de que, en realidad, estás leyendo una campaña de rol escrita por un máster muy cínico, con buen gusto por las referencias históricas, y que se ha cansado de ver paladines con trasfondos de trauma genérico.

Jakob aún no había visto a un teólogo resolver ningún problema que no hubiera creado él mismo.

Y ahí entra en juego la Capilla de la Santa Conveniencia, ese grupo de inadaptados mágicos, guerreros y criaturas con fichas de personaje clarísimas se pasan dos tercios del libro peleando en batallas caóticas que representan una mala tirada de dados (un levantamiento nigromántico de un tío que se deshace al ponerse en pie; un resbalón que hace que una espada te atraviese el esternón o el accidentado mordisquito de una loba en descontrol) con diálogos cargados de humor tonto y cínico que representa por qué son unos inadaptados. Y sí, aunque luego hablaré más de ello, me refiero precisamente a las albóndigas que prepara la mujer de Rikard y que deben estar de vicio para salir siempre en defensa de las situaciones más desesperadas. ****

—La Iglesia tampoco es tan fanática de Dios, que yo haya visto —dijo el barón Rikard—. Lo tratan más o menos igual que un abogado trata la ley. Como algo que sortear.

Los diablos son la joya de la obra y representan de alguna manera el character select de un libro donde el jugador escoge con rapidez a su favorito y va con él hasta la muerte. A pesar de ello, nuestros desgraciados amigos, referencias todos ello de este tapiz de fluidos históricos y religiosos del que ya os he hablado, cuentan con una magnífica evolución personal que nos desvela sus auténticas personalidades y que señala en el mundo de las vicarias corrompidas, papisas enanas, conspiraciones y príncipes con un bestiario como ejército, estas bestias que conforman la Capilla de la Santa Conveniencia no son ni mejores ni peores que el resto: solo han tenido la mala suerte de haber sido atrapados.

Pero volvamos con las referencias de rol (porque está claro que Abercrombie ha tenido que adorar el Baldur’s Gate 3): todos los personajes cuentan con su rol dentro del D&D más tradicional: tenemos al paladín puro y castigado por la vida (Jakob de Thorn), la ladrona carismática con nombre de perfume del siglo XVIII (Baptiste), la elfa que se hace invisible y habla poco (Solete, probablemente una pícara de alineamiento caótico-neutral), el mago con nombre de conjuro (Baltasar Sham Ivam Drax), la berserker nórdica que grita primero y pregunta después (Vigga), y por supuesto, el obligatorio vampiro aristocrático con aires de Castlevania (barón Rikard), porque si no hay un chupasangre con voz suave y traumas eternos, ¿realmente es fantasía oscura?

Y por supuesto, los nombres no están elegidos al azar. Baltasar, por ejemplo, es uno de los Reyes Magos del canon cristiano—el que supuestamente trajo mirra y siempre ha tenido el aura más mística. Pero si rascas más, el nombre proviene del acadio Bel-shar-uzur, que significa “Bel protege al rey” (sí, Bel, el dios babilónico), lo cual viene maravillosamente bien teniendo en cuenta que su misión es llevar a la huronil futura emperatriz a salvo a Troya.

Vigga, por su parte, tiene raíces escandinavas y aparece en registros daneses como nombre femenino que evoca batalla o lucha. No parece una casualidad que Abercrombie eligiera para su berserker precisamente un nombre que parece gritarte desde una saga vikinga con más sangre que trama. Y el barón Rikard tiene un nombre que es una variante escandinava de Richard, que a su vez proviene del germánico ric (poder) y hard (firmeza).

Arráncale lo que puedas al mundo mientras te lo ofrezca, porque somos todo carne, todo polvo, escritura en la arena, desaparecida en un abrir y cerrar de ojos. No se puede dejar nada para mañana, porque mañana tus esperanzas no florecerán todas de golpe, mañana será más o menos igual que hoy. Ni el momento ni el lugar.

Abercrombie no se molesta en disimular que esto es una fiesta de clichés. Lo celebra, lo infla, y luego lo revienta desde dentro. Y eso es precisamente lo que hace que la Capilla funcione tan bien: parecen salidos de una ficha de personaje, sí, pero su dinámica —entre insultos, traiciones y alianzas incómodas— está escrita con una precisión quirúrgica y un oído finísimo para los tropos del género.

Sin que apenas te des cuenta, todos los personajes evolucionan desde sus arquetipos iniciales hasta convertirse en algo más complejo, más humano y, sobre todo, más incómodo de clasificar. Alex, que empieza como una ladrona huronil sin talento (un desastre con piernas, plegable hasta por accidente), poco a poco va haciéndose con el liderazgo a base de agallas, suerte estratégica y ese tipo de carisma que no se aprende, sino que se arrastra desde el barro. El fraile Díaz, por su parte, comienza como un llorón dogmático con una obsesión patológica por hacer lo correcto, pero a lo largo del viaje va recordando que antes de las normas, antes de la Iglesia, hubo un alguien con voz propia y cicatrices personales.

Incluso Vigga, la berserker que parecía hecha para gritar y matar, deja ver un poso de inteligencia callada, como si detrás de cada golpe hubiera una matemática emocional que todavía no ha olvidado cómo pensar. Pero es Solete la que más desarma. Porque su invisibilidad no es solo una habilidad mágica, sino una metáfora perfecta de lo que representa: una figura protectora, una sombra leal. La forma en la que aparece, desaparece, y permanece cerca de Alex, evoca sin decirlo la ternura oscura de La brújula dorada de Philip Pullman, ese consuelo de saber que hay algo o alguien que te cuida, aunque no lo veas, un daemonion guardián que nunca pide nada a cambio salvo existir a tu lado.

La Capilla de la Santa Conveniencia era como el carro de los cadáveres, y no solo por el olor. La gente se alegraba de verla durante los desastres, pero nadie la quería sentada delante de su puerta una vez había pasado el peligro.

Y luego está Baptiste, que no necesita desarrollo porque parece haber vivido ya tres vidas enteras. Cada vez que aparece, lo hace como si volviera de una novela distinta: ha sido pirata, contrabandista, amante, ayudante de noble, aprendiz de costurera, quizá reina en el exilio o cartógrafa del infierno, da igual. Tiene esa aura de personaje que ha hecho demasiadas cosas como para contarlas todas sin perder el hilo, y que, aun así, nunca te parece inverosímil. Solo agotadora. Como el pasado.

Los elfos del Este: enemigos míticos con ecos de cruzada y memoria imperial

En medio de este bestiario histórico-fantasioso que ha montado Abercrombie, hay un detalle que parece menor, pero que reverbera con fuerza si llevas tiempo leyendo entre líneas: los elfos del Este. Los mencionan de forma discontinua, casi siempre en tono de advertencia o leyenda oscura, pero cada vez que aparecen, lo hacen como una presencia apocalíptica: arrasaron el mundo conocido, devoraron ejércitos enteros y se comieron a los humanos como si fueran ganado.

Lo interesante aquí es que estos elfos no son ni etéreos, ni delicados, ni sabios. Son fuerzas invasoras. Y si afinas el oído histórico, hay un eco nada casual de las guerras entre Bizancio y el mundo islámico, o más específicamente, de la imagen que la Constantinopla cristiana proyectaba de los árabes durante los siglos VII al X. El miedo a un Este desconocido, portador de poder mágico (o espiritual) inabarcable, que no lucha por tierras, sino por aniquilar culturas enteras, y que además cambia la propia fisonomía del mundo conocido con su sola presencia, remite directamente al tono de las crónicas medievales bizantinas.

Incluso Jakob de Thorn lo menciona en sus reflexiones internas como parte de una guerra traumática, lejana pero todavía grabada en el imaginario colectivo. No es difícil leer aquí una alegoría de las guerras santas, de los relatos de “civilización” contra “barbarie” que alimentaron las cruzadas, y sobre todo, de cómo Occidente ha contado siempre esas guerras: desde la paranoia, el mito y el deseo de ser víctima gloriosa.

Abercrombie, como buen jugador del tablero narrativo, no dice que sean musulmanes, ni árabes, ni nada identificable con un dedo exacto, pero lanza suficientes migas para que el lector entienda que estos elfos no vienen del bosque con arpas, sino con fuego, historia, y el trauma del otro convertido en leyenda de guerra.

Conclusión: una campaña larga, sucia y profundamente Abercrombie

Los Diablos se entiende mejor (respira mejor, incluso) cuando dejas de leerlo como una novela suelta y empiezas a percibirlo como lo que realmente es: el prólogo extenso y desequilibrado de una nueva saga de fantasía al estilo más reconocible de Joe Abercrombie. Una campaña que apenas comienza, con todas sus fichas aún por desplegar. Como en otras obras del autor, aquí el peso no recae en el qué, sino en el cómo: personajes arrastrados por el fango, moralmente confundidos, que intercambian barro por gloria a ritmos erráticos y con resultados que rara vez son satisfactorios… salvo cuando lo son.

Muchísima parte de la novela es viaje. Kilómetros. Escaramuzas. Etapas agotadoras bajo el sol o entre cadáveres. Las batallas, en especial, tienen ese caos inherente que parece diseñado para recordar que la guerra es una tabla de probabilidades cargada de errores humanos, dados mal tirados y oportunidades ridículas. La épica no viene de un discurso, sino de acciones que, por alguna razón, funcionan.

Y luego está el humor. O mejor dicho, la tonelada de humor absurdo que reviste la estructura dramática de la obra con una capa de inmadurez programada: muertos que se levantan soltando flatulencias, vampiros aristocráticos que hablan de las albóndigas con solemnidad fúnebre, chistes de bodega en mitad de momentos críticos, etc. Este humor (con el que puedes conectar o no) funciona como un barniz de estupidez sobre un fondo de dramática desesperanza. Porque al final, debajo de todo ese ruido de pedos, hay una historia de ruinas. Y aunque nadie lo admita en voz alta, todo huele un poco a derrota.

¿Te gusta momoko? Considera

¿Te gusta momoko? Considera

Deja un comentario

Kinishinaide! No publicaremos tu email ni te spamearemos sin tu permiso