Va fail, dhoine

¿Qué buscas en este aciago blog?

Aquí encontrarás análisis, reseñas y artículos de opinión sobre literatura

¿Qué es la autoficción? Origen, características y 10 libros imprescindibles

En 1977 Serge Doubrovsky empleó el término de autoficción para designar algo que llevaba realizándose desde, al menos, el S. IV. Porque aunque el neologismo suene moderno —con ese barniz de académico que le da cierto tono elevado— lo cierto es que la práctica de escribir sobre uno mismo mezclando realidad, memoria e invención es casi tan antigua como la propia escritura introspectiva. ¿No es, acaso, Confesiones de San Agustín (S. IV) na autoficción? ¿No construyó Rousseau en el siglo XVIII su personaje desde una mirada ambigua, entre lo testimonial y lo teatralizado? Llamarlo autoficción fue simplemente ponerle nombre a una forma de narrarse que lleva siglos desdibujando los bordes entre el yo real y el yo literario.

Y sin embargo, hay algo particularmente actual en el auge del término: vivimos en una época que parece obsesionada con narrarse a sí misma. Lo vemos en las redes, en la literatura, en los reality shows y hasta en los currículums: todos contamos historias sobre quiénes somos. En este contexto, la autoficción no es solo un género o una técnica, sino un síntoma. Un espejo. Un modo de escarbar en la intimidad sin renunciar al artificio, de asumir que toda confesión, por más honesta que pretenda ser, está escrita con una intención estética.

Quizás por eso, aunque no sea nueva, la autoficción se siente tan de ahora: porque hoy más que nunca, ficcionar el yo se ha vuelto una necesidad cultural.

En este post te hablo de la autoficción literaria y de algunos ejemplos que te ayudarán a entenderla mejor.

Origen y evolución del término “autoficción”

La primera vez que se usó el término (1977)

La palabra autoficción fue acuñada por el escritor y crítico literario francés Serge Doubrovsky en 1977 para describir su novela Fils. En el prólogo, Doubrovsky afirma haber inventado “una ficción de acontecimientos estrictamente reales”, una suerte de autobiografía escrita con las herramientas de la novela.

Aunque muchos autores anteriores ya habían practicado algo parecido (como Proust o Dostoievski), la novedad estaba en nombrar esa mezcla de lo autobiográfico con lo ficticio. A partir de entonces, el término no dejó de evolucionar, adoptando formas y registros muy distintos según el autor, el país o la época.

Autoficción vs autobiografía: diferencias clave

La autobiografía parte del compromiso con la verdad fáctica: el autor narra su vida tal como ocurrió, con datos verificables. La autoficción, en cambio, se permite fabular, exagerar, reordenar o incluso inventar. Su valor no está en la precisión, sino en la autenticidad emocional; aquí el narrador puede mentir sin culpa, inventar hermanos, cambiar finales, manipular recuerdos.

En la autobiografía, el lector busca conocer al autor. En la autoficción, busca reconocerse en el autor. Hay una especie de pacto de lectura más intuitivo, más emocional, donde importa menos lo que ocurrió en “la vida real” y más lo que esa historia despierta en quien la lee. El “yo” narrativo ya no es tanto una ventana como un espejo.

Características fundamentales de la autoficción

Narrador y autor: una identidad borrosa

Uno de los rasgos más distintivos de la autoficción es la superposición deliberada entre el autor y el narrador. A menudo comparten nombre, biografía y hasta rostro público, pero eso no significa que sean la misma persona. El yo que escribe no es (exactamente) el yo que vivió, y esa fisura, esa zona liminal entre lo real y lo inventado, es el terreno fértil de la autoficción.

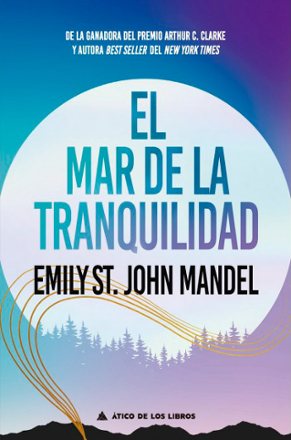

Sin embargo, esto no implica que el personaje deba llamarse igual que el autor. En Un mar de tranquilidad, por ejemplo, Emily St. John Mandel crea a Olive Llewellyn, una novelista que claramente funciona como su alter ego: ha vivido la pandemia, ha escrito una novela sobre la misma, y la acompañamos en plena gira promocional por el mundo. Aunque el nombre haya cambiado, el juego autoficcional está ahí, y el lector lo percibe —quizás con más claridad aún, porque ese cambio de nombre subraya el artificio.

En la autoficción no importa tanto cómo se llama el personaje, sino el modo en que encarna una experiencia personal transfigurada por la ficción.

La verdad emocional sobre la verdad factual

A diferencia de la autobiografía clásica, que busca reconstruir la cronología de los hechos con cierta fidelidad, la autoficción no pretende contar la vida tal como fue, sino explorar cómo se sintió. No interesa tanto la verdad objetiva como la experiencia subjetiva. Por eso es común que el género gravite alrededor del trauma, la memoria, la infancia, el deseo o la enfermedad: territorios donde el yo se fragmenta y la narración se convierte en una forma de sutura.

La autoficción es, en ese sentido, un espacio de libertad. El autor puede deformar el recuerdo, traicionar los hechos, exagerar las emociones. Porque lo que busca no es dar testimonio, sino abrir una herida que resuene en el lector.

10 ejemplos clave de autoficción contemporánea

Karl Ove Knausgård – Mi lucha

Monumental proyecto autobiográfico dividido en seis volúmenes. Una escritura obsesiva sobre lo cotidiano, la familia, la paternidad y la vergüenza de exponerse.

Rachel Cusk – Trilogía de Outline

(Outline, Transit, Kudos): una narradora que escucha más de lo que habla. Una forma radical de borrarse como sujeto y convertir la autoficción en un espacio de resonancia.

Ben Lerner – 10:04

Un poeta neoyorquino parecido a Ben Lerner atraviesa un tiempo suspendido entre lo personal y lo político, entre la escritura y la catástrofe. Una autoficción que se interroga a sí misma.

Sheila Heti – Cómo debería ser una persona

Novela híbrida entre diario, teatro y experimento vital. Heti se pregunta si debe ser madre, artista, mujer o ninguna de esas cosas. La autoficción como toma de decisiones.

Autobiografía sin yo. Ernaux se disuelve en el “nosotros” generacional, creando una memoria colectiva hecha de lenguaje, imágenes y silencios. Feminismo, historia y estilo impersonal.

Emmanuel Carrère – El adversario

Una crónica sobre un crimen real que se convierte en autorretrato obsesivo. Carrère mezcla testimonio, investigación y autoficción al narrar el caso Jean-Claude Romand.

Édouard Louis – Para acabar con Eddy Bellegueule

Relato feroz de una infancia marcada por la pobreza, la violencia y la homofobia. Una autoficción de clase que hace del cuerpo un campo de batalla.

Alejandro Zambra – Formas de volver a casa

El narrador reconstruye su infancia durante la dictadura chilena, pero también se interroga sobre su rol como autor. Autoficción sobre la memoria y la representación.

Emily St. John Mandel – El mar de la tranquilidad

Uno de los personajes de la obra, Olive Llewellyn, una escritora en gira promocional con una novela sobre una pandemia, funciona como alter ego de la autora. La novela la incluye como autoficción especulativa, en clave distópica y metaliteraria. Puedes leer la reseña que hice de la obra aquí

Marta Sanz – Clavícula

Diario de un cuerpo doliente en plena crisis económica y vital. Sanz escribe desde la fragilidad física y la lucidez política. Una autoficción cruda, sin artificios.

Casos fronterizos: ¿cuándo la autoficción se vuelve ficción pura?

Una de las grandes críticas a la autoficción es que puede usarse como escudo bajo el pretexto de «esto no me pasó exactamente, pero no puedes acusarme de mentir». Autores como Emmanuel Carrère han sido cuestionados por los límites éticos de ficcionalizar a personas reales. La pregunta es: ¿dónde termina la libertad creativa y empieza la responsabilidad de lo que se cuenta?

El problema aparece cuando el lector ya no sabe si está ante una novela o ante una forma de testimonio. Y esa ambigüedad, que es uno de los motores literarios más potentes del género, también puede volverse inquietante. En El adversario, Carrère narra la historia de Jean-Claude Romand, un hombre que asesinó a su familia tras haber vivido una doble vida durante años. Aunque el libro se presenta como crónica, el autor se sitúa dentro del relato, incluye su voz, sus dudas, su obsesión. ¿Sigue siendo autoficción si el centro del relato es otro? ¿Y qué ocurre con el derecho a la intimidad de los implicados?

Algo similar sucede con otros libros donde la exposición de terceros roza lo problemático. Cuando se escribe desde el yo, se escribe también sobre otros: padres, parejas, hijos, amigos. ¿Hasta qué punto esos “personajes” han dado su consentimiento? ¿Y qué pasa cuando el yo narrativo distorsiona, exagera o embellece a costa de ellos?

La autoficción, en ese sentido, es un terreno ético movedizo. No solo plantea preguntas sobre la veracidad, sino también sobre la legitimidad de narrar ciertas experiencias. ¿Todo lo que nos pasó es narrable? ¿Y todo lo narrable es publicable?

Quizá no se trata de trazar una línea definitiva entre la autoficción “pura” y la “ficción disfrazada”, sino de aceptar que el género vive, precisamente, en ese terreno incierto: un espacio donde el yo se expone sabiendo que nunca podrá ser del todo honesto, pero tampoco del todo ficticio.

¿Te gusta momoko? Considera

¿Te gusta momoko? Considera

Deja un comentario

Kinishinaide! No publicaremos tu email ni te spamearemos sin tu permiso