Va fail, dhoine

¿Qué buscas en este aciago blog?

Aquí encontrarás análisis, reseñas y artículos de opinión sobre literatura

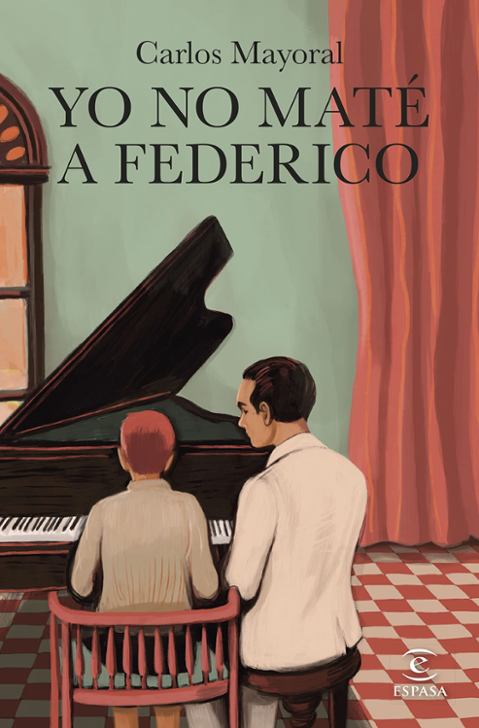

Sinopsis de Yo no maté a Federico

Un adolescente Germán Monteverde acompaña a su padre jornalero, Enrique, a visitar a distintos hacendados para los que recoge el tabaco por las plantaciones de La Vega de Granada. Una tarde veraniega de 1935 irán a la Huerta de San Vicente, la casa de Federico García, uno de los señores para los que trabaja. Un frondoso jardín, cuajado de jazmines, rosales y granados, les abre paso a una distinguida casona blanca. Es la primera vez que el joven Germán pisa una finca de estas características. Los hacen aguardar en el salón, rodeados de muebles oscuros, tapices, retratos. Al tiempo, una melodía de piano, que parece parte de un ensueño, envuelve los objetos y llega morosa a los oídos de Germán, que disfruta de la música. Al teclado estará Federico García Lorca y ese encuentro cambiará el destino del joven, cuando el poeta llegue a ofrecerle generosamente darle lecciones de piano.

Así ha sido mi experiencia leyendo Yo no maté a Federico

Sin embargo, desde aquí, yo no puedo dejar de verlo como un asesino. Un hombre de su tiempo, sí pero que me suscita la pregunta: ¿vale su arrepentimiento por su inacción como perdón por las más de 600 vidas que se perdieron en pelotones de fusilamiento bajo sus órdenes?

Y, de nuevo ¿quién es capaz de eximir de responsabilidad a alguien que, pudiendo y sabiendo lo que pasaría, optó por no hacer nada?

¿Te gusta momoko? Considera

¿Te gusta momoko? Considera