Va fail, dhoine

¿Qué buscas en este aciago blog?

Aquí encontrarás análisis, reseñas y artículos de opinión sobre literatura

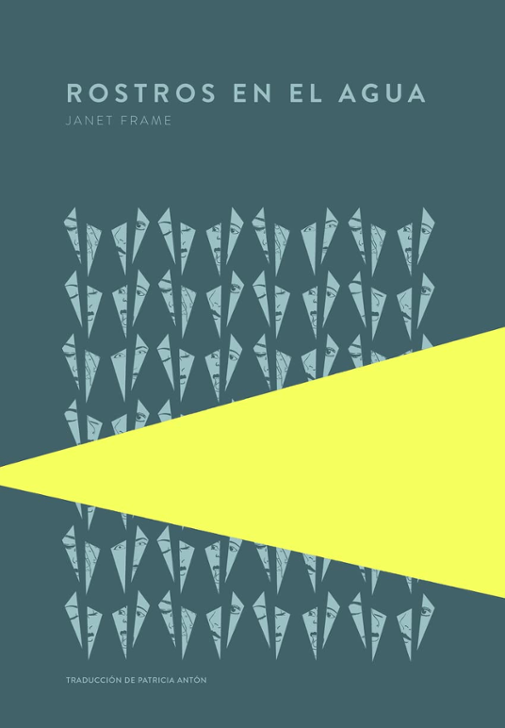

Sinopsis de Rostros en el agua

La joven Istina Mavet está ingresada en un hospital mental. Poco importa lo que haya hecho para llegar ahí, porque, una vez dentro, ya no se la considera una persona; ahora es un ser sin derechos ni dignidad; se convierte en un número sometido a la estricta jerarquía del centro en la que los doctores son dioses indiferentes, y las enfermeras, sus despiadados brazos ejecutores. La que había sido una mujer ahora es un ser aislado, desamparado ante el delirio y el maltrato, siempre bajo la amenaza de ser sometida a la temida tortura del electroshock y a la solución final de la lobotomía cerebral. Janet Frame empezó a escribir Rostros en el agua (1961) por sugerencia de su psiquiatra como unas memorias de su traumático paso por varios manicomios de Nueva Zelanda, pero pronto la historia se le fue de las manos, se desbordó y, navegando en la ficción, se convirtió en el clásico inolvidable que es hoy, y ella, en la más importante escritora neozelandesa.

Así ha sido mi experiencia leyendo Rostros en el agua

A pesar de ello no puedo dejar de llevarme un recuerdo positivo de la lectura de la obra. No es un libro hecho para entretenerte sino para visibilizar ciertas prácticas que, desafortunadamente se siguen llevando a cabo hoy en día. La genialidad de la autora, que esgrime conceptos como “La casa jardín”, que denotan algo positivo en un primer momento, para definir el peor rincón del hospital donde el trato es más sádico, recuerda a autores como George Orwell en 1984 con sus Ministerios del Amor y de la Paz.

Rostros en el agua es por tanto una obra que hay que leer poco a poco, a sorbitos, con una buena taza de té y un portaminas en una mano, del que extraer citas preciosas y que hará que te sientas inevitablemente identificada con la protagonista en ciertos momentos. Solamente, recuerda no apurar su lectura y leerlo en una habitación propia y muy tranquila.

¿Te gusta momoko? Considera

¿Te gusta momoko? Considera