Va fail, dhoine

¿Qué buscas en este aciago blog?

Aquí encontrarás análisis, reseñas y artículos de opinión sobre literatura

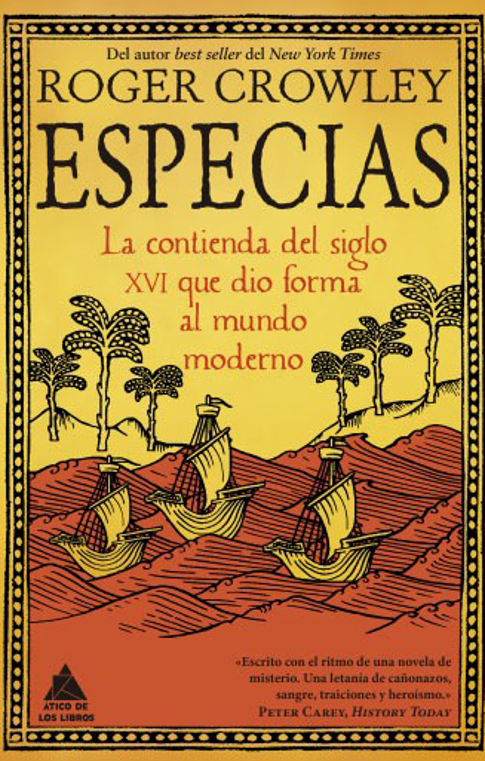

Frases del libro Especias. La contienda del siglo SXVI que dio forma al mundo moderno

Visto desde el espacio, el archipiélago malayo es un amasijo de islas. Es como si un gigante hubiera dejado caer un enorme plato de porcelana desde una gran altura y se hubiera echado hacia atrás para admirar el resultado.

Ginés de Mafra no regresó hasta 1527 vía Lisboa, solo para descubrir que su mujer, dándolo por muerto, se había vuelto a casar y dilapidado todo su dinero. Y luego estaba el botín de especias de la Victoria, el motivo casi olvidado del asunto. A pesar del valor del cargamento, apenas cubría los gastos de la expedición.

El atractivo de las especias es muy antiguo. Se han excavado raíces de clavo de cuatro mil años de antigüedad en ciudades a orillas del Éufrates, y relieves esculpidos de flotas de especias en el valle de los Reyes. Los emperadores chinos de la dinastía Han exigían a sus cortesanos que endulzaran su aliento con clavo, y los romanos consideraban que las especias eran portales olfativos hacia lo divino: perfumaban las ofrendas de los sacrificios y elevaban las almas de los muertos desde las piras funerarias. Las especias se han valorado como antisépticos, analgésicos y afrodisíacos, para alegrar la comida y la bebida, como indicios del paraíso. Han contribuido al desarrollo de las rutas comerciales de larga distancia por tierra y mar, al crecimiento de las ciudades y a la difusión de las religiones gracias a los mercaderes que las transportaban. Ligeras y duraderas, fueron la primera mercancía verdaderamente global; el margen de beneficio a medida que pasaban por muchas manos ha sido tan asombroso —hasta un mil por ciento cuando llegaban a Europa— que podían valer más que su peso en oro; han sido una moneda por derecho propio.

Sobre todo, habían experimentado la hasta entonces inimaginable inmensidad de los océanos del planeta en todos sus estados de ánimo, el elemento que da y quita: por turnos benévolo y hosco, mortal en su placidez, temible en sus furias, un ser implacable contra el que habían ofrecido cientos de oraciones al Dios cristiano.

Los pocos afortunados que regresaron habían sido testigos de cosas extraordinarias. Habían caído de rodillas ante el crepitar del fuego de San Elmo; habían disfrutado de encuentros despreocupados con los tupís; habían sobrevivido a naufragios, a fríos y hambre indescriptible y habían visto cómo se les manchaba la piel y se les hinchaban las encías, presagios de una muerte que de algún modo habían burlado, incluso mientras hacían descender a sus camaradas a las profundidades con un suave chapoteo. Habían temblado ante la total desolación del océano.

En la línea ecuatorial —el punto cero de latitud— que cortaba en línea recta la diminuta cadena de islas tropicales productoras de clavo, dos ejércitos coloniales en miniatura estaban destinados a librar una guerra intensa y sucia que arrastró a un bando u otro las lealtades y rivalidades tribales de los isleños de las Molucas.

La intención era clara: solo la posesión efectiva podía resolver una disputa cartográfica. La flota que Carlos había reunido era considerablemente mayor que aquella con la que había zarpado Magallanes. La capitana (el buque insignia) era la Santa María de la Victoria, un navío considerable de trescientas toneladas. La segunda en el mando, la Sancti Spiritus, de doscientas cincuenta toneladas, iba seguida de otras naves de tamaño decreciente: la Anunciada, la San Gabriel, la Santa María de Parral, la San Lesmes, hasta la diminuta pinaza de cincuenta toneladas, la Santiago, un velero ligero para tareas de vigilancia y exploración. El tamaño de esta flota indicaba las intenciones españolas.

Sin embargo, una de ellas, la pequeña pinaza Santiago, seguía a flote, pero en una situación desesperada. Casi no tenía víveres. Sus provisiones se habían almacenado en el buque insignia de Loaísa. La Santiago, tripulada por cincuenta hombres, solo contaba con ocho barriles de agua y menos de doscientos kilos de bizcocho de mar reducido a polvo. Los tripulantes no tenían esperanzas de cruzar el Pacífico con vida: la comida se racionaba a dos onzas y media de bizcocho al día (lo que son menos de cien gramos).

Urdaneta fue uno de los últimos en marcharse. Se quedó para intentar conseguir un cargamento de clavo. Llegó a Lisboa en junio de 1536, llevando con él a una hija que tuvo con una mujer de las Molucas. Había estado fuera ocho años: tenía diecisiete años cuando salió de España, veinticinco cuando regresó, rico en experiencia y conocimientos. Había visto mundo, luchado en guerras, aprendido las lenguas locales, negociado con los jefes tribales y los gobernadores portugueses en nombre de sus comandantes y viajado por todo el archipiélago y más allá, hasta las islas de Banda y Java, ricas en nuez moscada. Por el camino, había obtenido información inestimable: cultural, comercial y meteorológica. Había hecho interminables viajes en canoa por las Molucas y experimentado la belleza de los trópicos profundos.

¿Te gusta momoko? Considera

¿Te gusta momoko? Considera